Léa Salamé au 20 Heures de France 2: réactionnaire ou simple virage éditorial ?

Une ligne éditoriale sous la loupe

Un journal de 20 heures se joue dans l’ordre des sujets, la façon de les raconter et les mots choisis. C’est là que se joue aujourd’hui la polémique autour du JT de France 2 depuis l’arrivée de Léa Salamé à la présentation en septembre 2025. Un syndicat de France Télévisions, le SNRT-CGT, accuse le programme de « courir pour le titre de JT le plus réactionnaire ». Le grief: une hiérarchie trop portée sur la sécurité, un manque de contrepoints sur les questions sociales et un cadrage jugé trop indulgent envers le maintien de l’ordre.

Le mot « réactionnaire » n’est pas anodin. À la télévision, il renvoie moins à une prise de position explicite qu’à une somme de micro-choix: ouvrir sur un fait divers plutôt que sur l’école ou la santé, privilégier le plateau « sécurité » au reportage de terrain, laisser filer un vocabulaire anxiogène sans contextualisation, multiplier les micro-trottoirs qui confirment une peur diffuse. Quand ces choix se répètent, ils finissent par dessiner une ligne.

Les critiques pointent des angles qui, selon eux, auraient pu être différents: évoquer davantage les blessures en maintien de l’ordre, étayer par des comparaisons européennes, ou mettre en avant d’autres indicateurs des tensions sociales. Le syndicat cite notamment l’idée que la France serait « le pays le plus violent d’Europe » en matière de maintien de l’ordre; une affirmation contestée, qui dépend des critères retenus (blessés, types d’armes utilisées, doctrine de dispersion, nature des manifestations). Autrement dit: il fallait, selon eux, contextualiser plus finement.

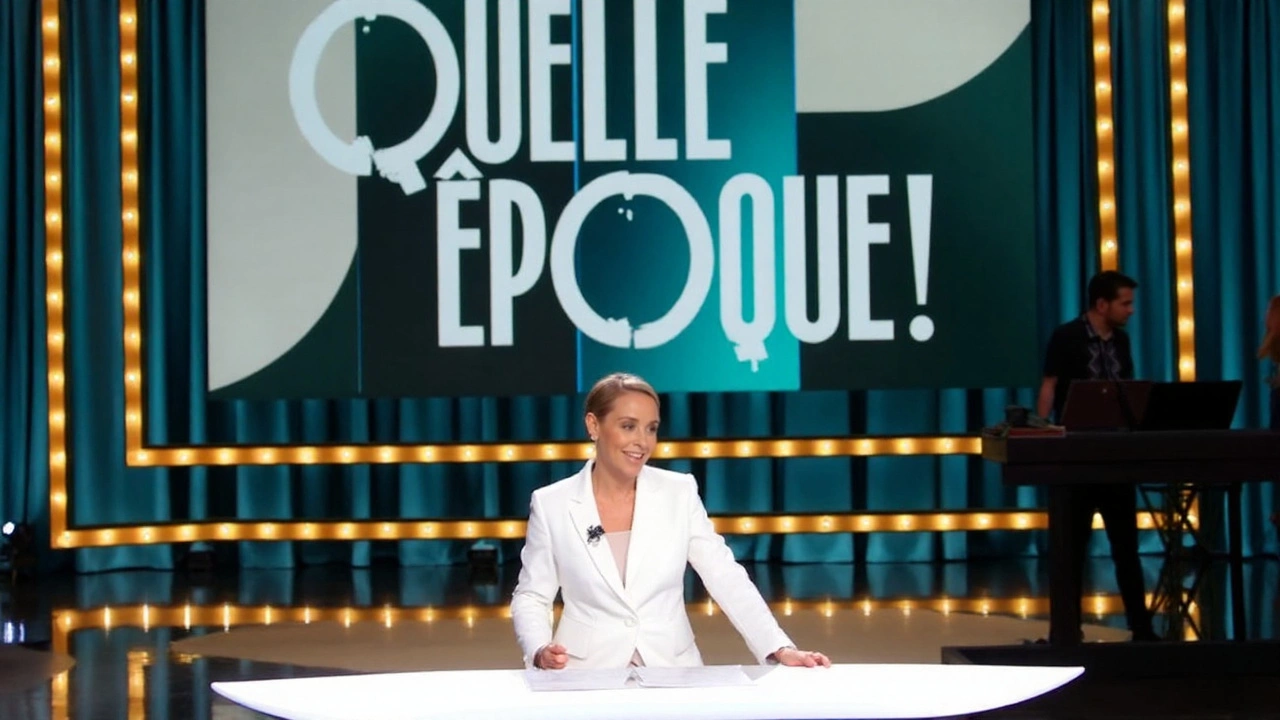

Le style de présentation joue aussi. Connue pour ses interviews incisives, venue du débat et du talk, Salamé apporte une présence forte en plateau. Avantage: une interview plus ramassée, des interlocuteurs au pied du mur, une promesse de clarté. Risque: basculer vers un JT trop centré sur la joute politique et pas assez sur le reportage, l’observation longue, la nuance des territoires. Cette tension n’est pas nouvelle, mais le changement d’incarnation la rend visible.

Reste la question qui fâche: a-t-on vraiment changé de ligne? Pour l’instant, les avis sont tranchés mais les preuves fragmentaires. Les premières éditions ont cristallisé le débat, notamment depuis la semaine du 11 septembre, mais il faudra observer sur la durée la hiérarchie des sujets, les angles et les invités pour juger d’un virage ou d’un simple réglage de rentrée.

Ce que dit le service public — et ce qu’il faut surveiller

France 2 n’est pas une chaîne privée comme les autres. En tant que pilier de France Télévisions, elle a des obligations de pluralisme et d’impartialité fixées par son cahier des charges. Le régulateur, l’Arcom, veille au respect des temps de parole politiques et peut rappeler à l’ordre en cas de déséquilibre. La rédaction, elle, s’appuie sur une charte déontologique: vérifier, contextualiser, corriger si nécessaire. Dit autrement: la ligne éditoriale est libre, l’angle aussi, mais la pluralité des points de vue n’est pas optionnelle.

Il y a aussi une réalité d’audience et de concurrence. Historiquement, le 20 Heures de TF1 mène la course, France 2 suit avec une marque plus magazine, des formats plus longs, parfois plus pédagogiques. Dans un paysage où l’info en continu, les réseaux sociaux et les alertes mobiles captent les premières minutes d’attention, un JT généraliste doit décider: ouvrir sur la dernière image choc ou offrir un contrechamp plus lent. Ce choix stratégique se voit tout de suite sur l’antenne.

Comment, alors, mesurer concrètement une dérive — ou la démentir? Quelques repères simples permettent d’y voir clair au-delà du ressenti.

- Ordre des sujets: combien d’ouvertures « sécurité » par semaine par rapport à l’école, à la santé, à l’économie, à l’environnement?

- Vocabulaire: présence de termes polémiques (« ensauvagement », « zones de non-droit ») et existence d’un recul analytique quand ils surgissent.

- Temps de parole: quelle part revient au gouvernement, à l’opposition, aux syndicats, aux associations, aux experts indépendants?

- Diversité des experts et témoins: métiers, genres, territoires, disciplines. Un plateau monocolore produit des angles monocolores.

- Contextualisation: chiffres sourcés à l’écran, comparaisons européennes, rappel des méthodologies quand des statistiques sensibles sont citées.

- Poids du reportage vs. plateau: du terrain, des visages, des contradictions — pas seulement des éditos parlés.

- Autocorrection: quand une erreur survient, est-elle reconnue clairement le lendemain?

Sur la sécurité et le maintien de l’ordre, le besoin de méthode est double. D’un côté, les services de l’État publient des données (saisies, interpellations, blessés), de l’autre, des ONG, des chercheurs et des inspections (IGPN, IGGN) apportent des éléments complémentaires. Sans clarifier les périmètres et les périodes, on compare des pommes et des oranges. Un JT qui s’engage à poser ces garde-fous gagne en crédibilité, quelle que soit l’angle choisi.

Les défenseurs du nouveau 20 Heures rétorquent que la période de rodage impose des choix lisibles et des sujets rassembleurs, quitte à polariser. Ils ajoutent qu’un visage connu peut ramener des publics volatils, à condition d’assumer une interview de fin de journal plus vive. À l’inverse, les critiques voient le risque d’un JT aspiré par la politique spectacle, qui cède du terrain aux enquêtes et aux explications patientes. C’est ce curseur qui est au cœur de la bataille.

Au-delà de ce cas, il y a un enjeu de confiance. Les baromètres internationaux ont montré ces dernières années qu’en France, la confiance dans l’info reste fragile, autour d’une personne sur trois selon les vagues récentes. Les téléspectateurs sentent très vite quand un programme coche toujours les mêmes cases. La meilleure assurance, c’est la variété: sujets durs et sujets lents, champs et contrechamps, émotions et chiffres.

Il ne faut pas oublier la dimension interne. Un JT est un travail collectif: direction de l’info, chefs d’édition, envoyés spéciaux, monteurs, graphistes, rédacteurs. Si la critique fuse depuis un syndicat, la rédaction, elle, jugera sur pièces au fil des semaines: accès aux sujets sensibles, équilibre des invités, possibilité de contredire un récit dominant. Les débats éditoriaux existent dans toutes les rédactions; la question est de savoir s’ils améliorent l’antenne.

Que peut-il se passer si les plaintes s’accumulent? Les téléspectateurs peuvent saisir l’Arcom, qui examine, compare, et le cas échéant, rappelle au cadre. Mais la pression la plus efficace reste souvent la plus simple: l’analyse publique ligne à ligne. Quand des médias, des chercheurs en communication ou des collectifs de citoyens publient des bilans chiffrés semaine après semaine, les dérives se voient… et se corrigent.

Dans les prochaines semaines, un fil à suivre: la place donnée aux dossiers sociaux (école, pouvoir d’achat, hôpital), l’équilibre entre sujets anxiogènes et solutions, la diversité des interlocuteurs en plateau, la capacité à revisiter un sujet dès que de nouvelles données arrivent. Si le 20 Heures de France 2 réussit cet équilibre, la polémique retombera d’elle-même. Sinon, le débat « réactionnaire ou pas » s’installera pour de bon — et il faudra alors plus que des promesses pour le trancher.